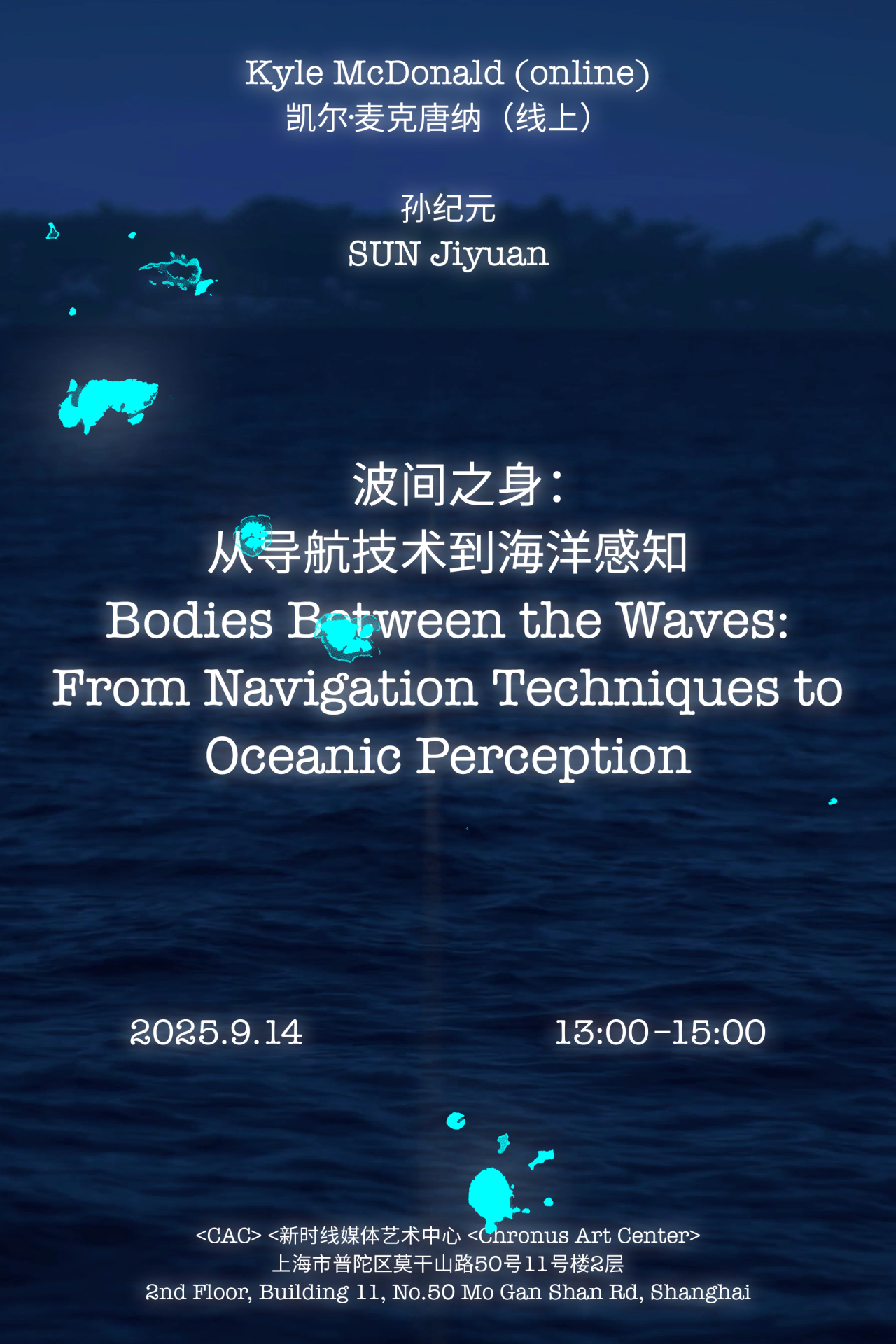

CAC·对谈丨波间之身:从导航技术到海洋感知

日期:2025.9.14(周日)

时间:13:00 – 15:00

地点:上海市普陀区莫干山路50号11号楼2层

语言:英文/中文

*免费入场

如果说陆地认识论依赖的是可测量的稳定结构,海洋性经验则往往以令人陌生而眩晕的方式展开:方向感不再依赖固定的地标或坐标系统,而是在洋流、风势与身体感知之间浮现,来自气味、盐分、星辰与祖灵的低语。

在本次对谈中,艺术家凯尔·麦克唐纳首先将回顾他近年来创作中的一次深刻转向:从对机器学习、计算机视觉与社交技术的调试与扰动,转向一种深度嵌入生态、海洋与非人知识网络的实践。他的研究兴趣逐渐从探索技术本身的边界,走向对技术如何塑造我们与世界的关系的反思。

这一转向的关键,来自他在所罗门群岛与波利尼西亚原住民航海者的田野协作。他与陶玛科岛航海者卢克·瓦伊卡维及人类学家玛丽亚·“咪咪”·乔治博士一同追踪一种名为“特拉帕”神秘微光——据说它会在夜海中自远方岛屿闪现,为危急之中的航海者指引方向。这种光迄今无法被成像设备捕捉,被视作由祖先传递的感知信号,仅在身体、海洋与祖灵之间产生共鸣时才会显现。经过多次出海和漫长的等待,凯尔逐渐意识到,“不可见”本身亦是一种知识的展演和存在方式。他放弃以“证据”为导向的认知模型,转而通过航海者的讲述、声调与身体经验,去重构这一导航现象的感知路径。

孙纪元将梳理海图与导航仪器的多重形态,并比较中国本土导航、欧洲/西方现代舰船导航与太平洋岛民的航海实践。这些差异不仅体现为技术体系的不同,更从认知人类学的角度揭示了各个文化在各自自然环境中形成的认知方式。不仅作为拓展与量化人类感知自然的工具,海图与导航仪器同时也承载着族群内共享、传递与重组航海经验与社区记忆的方式。

最终的交流将穿行于制图与直觉、仪器与口述传统之间,重新审视导航作为一种生成性知识实践的伦理与政治。在现代性知识体系中,方向感常被简化为坐标性的定位,而知识则需通过图像、数据与可证实性来确立其有效性。在遥远的波间之光与数字基础设施交织的当下,我们能否学会放下“看清”的执念,是否仍愿意信赖那些必须共感、却无法验证的知识?

凯尔·麦克唐纳(Kyle McDonald)

凯尔·麦克唐纳(Kyle McDonald)是一位运用编程创作的艺术家。其创作涵盖互动式、沉浸式的视听装置、现场表演以及用于创意探索的新型工具,并在过程中不断构建新的社群与协作关系。他运用计算机视觉与机器学习等技术,提出关于人类如何连接的思考,并设想一种可共享的未来。麦克唐纳曾任纽约大学交互通信项目(ITP)客座讲师,F.A.T. Lab 成员,openFrameworks 社区经理,同时也为企业客户提供技术顾问服务,并主导多场关于新兴技术的工作坊。他的作品曾受邀参展、收藏于多个国际机构,包括英国V&A博物馆、日本NTT媒体艺术中心、林茨电子艺术节(Ars Electronica)、Sónar音乐节及Eyebeam等。近年来,他的创作持续关注海洋与气候相关议题:他研究能源基础设施与碳排放,利用机器学习解析座头鲸的歌声,协助波利尼西亚的航海者记录与分享他们的传统航海技艺。

孙纪元

孙纪元(b. 1997),策展人,摄影师,洄游在中国东南沿海之间工作、生活。孙纪元的研究和视觉创作期以跨学科的工作方法关注与海洋、技术、能源相关的感知和记忆。2024年,他获得了单读和 WWF世界自然基金会的“气候行动者”创作资助,进行对中国海上电和能源基础设施的研究和写作。2022年,他与陈柏麒在上海外滩美术馆共同策划了以九场公共活动为主体的策动项目“寻找海洋亚洲”。他的研究和艺术创作曾在多个艺术机构与空间展出,包括上海外滩美术馆、英国牛津大学皮特·里弗斯博物馆、上海明当代美术馆、上海多伦美术馆、上海油罐艺术中心、昆山杜克大学、上海同济大学、北京单向空间等。他于2018年获得伦敦大学金史密斯学院媒体与传播学士学位,2019年获得伦敦大学金史密斯学院当代艺术理论硕士学位,2020年获得英国皇家帆船协会日间船执照。