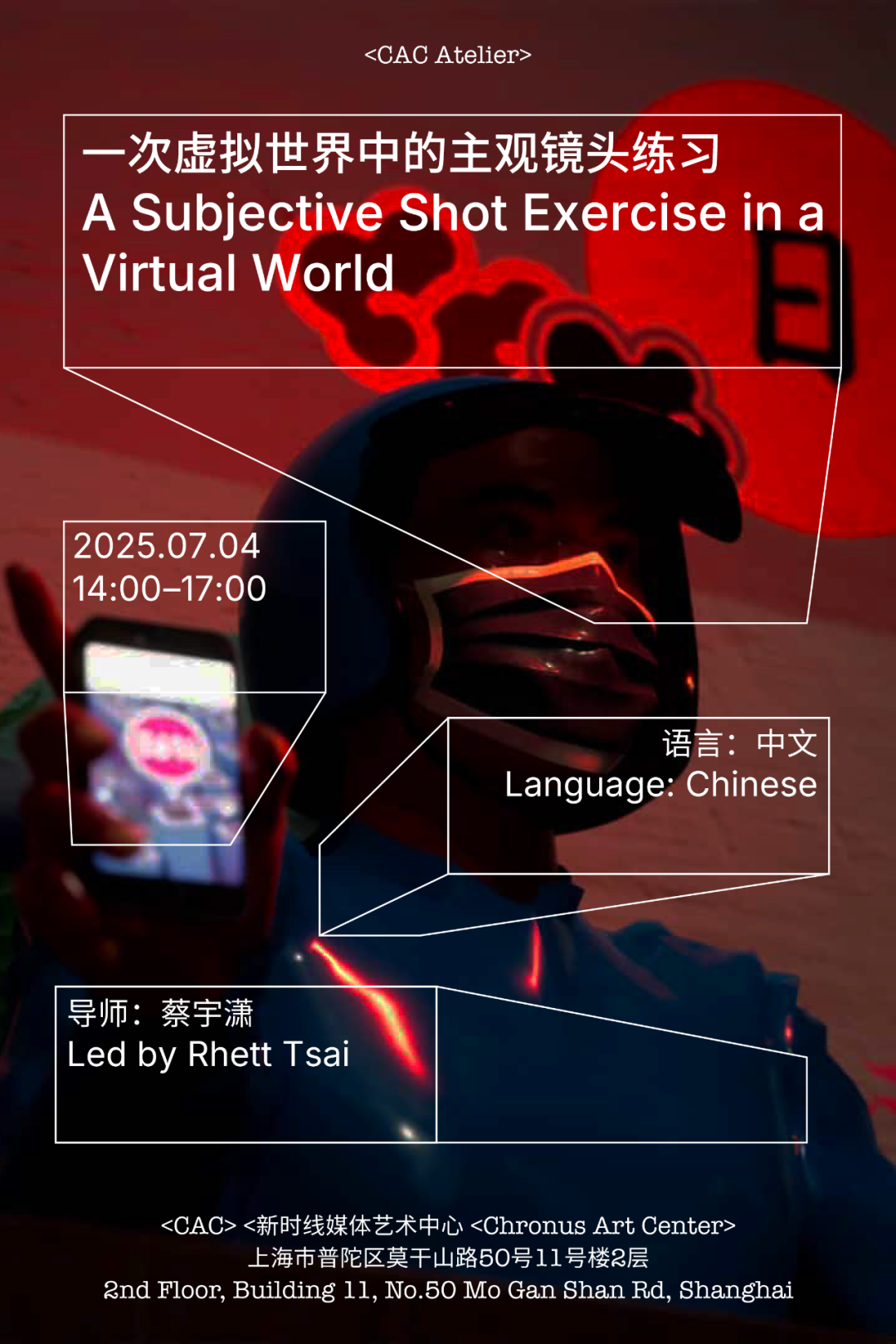

CAC Atelier | 一次虚拟世界中的主观镜头练习

日期:2025.7.4(周五)

时间:14:00 – 17:00

导师:蔡宇潇(Rhett Tsai)

地点:上海市普陀区莫干山路50号11号楼2楼

语言:中文

门票:100RMB

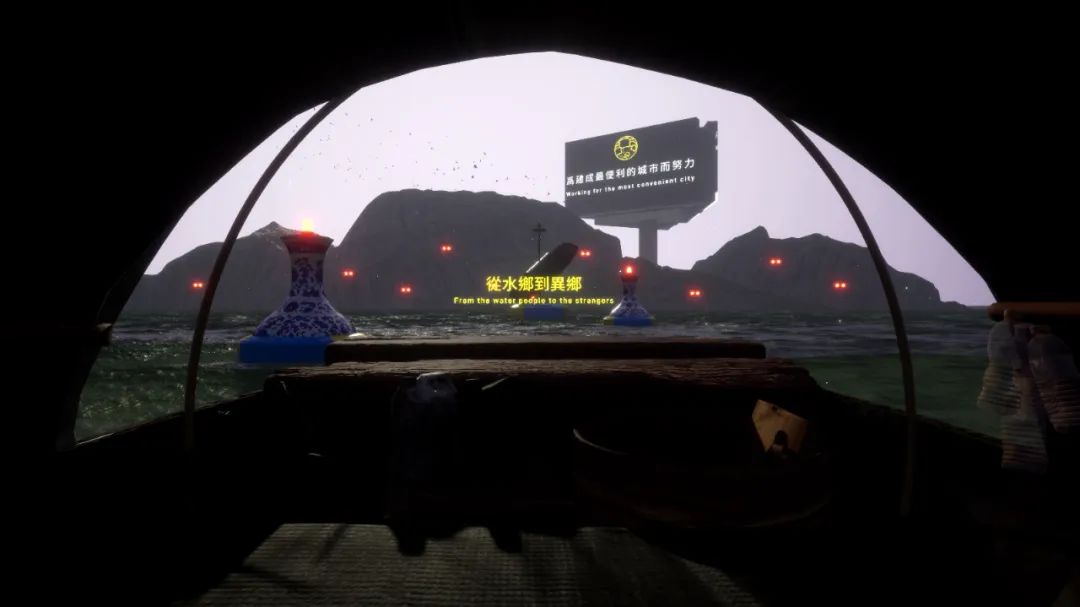

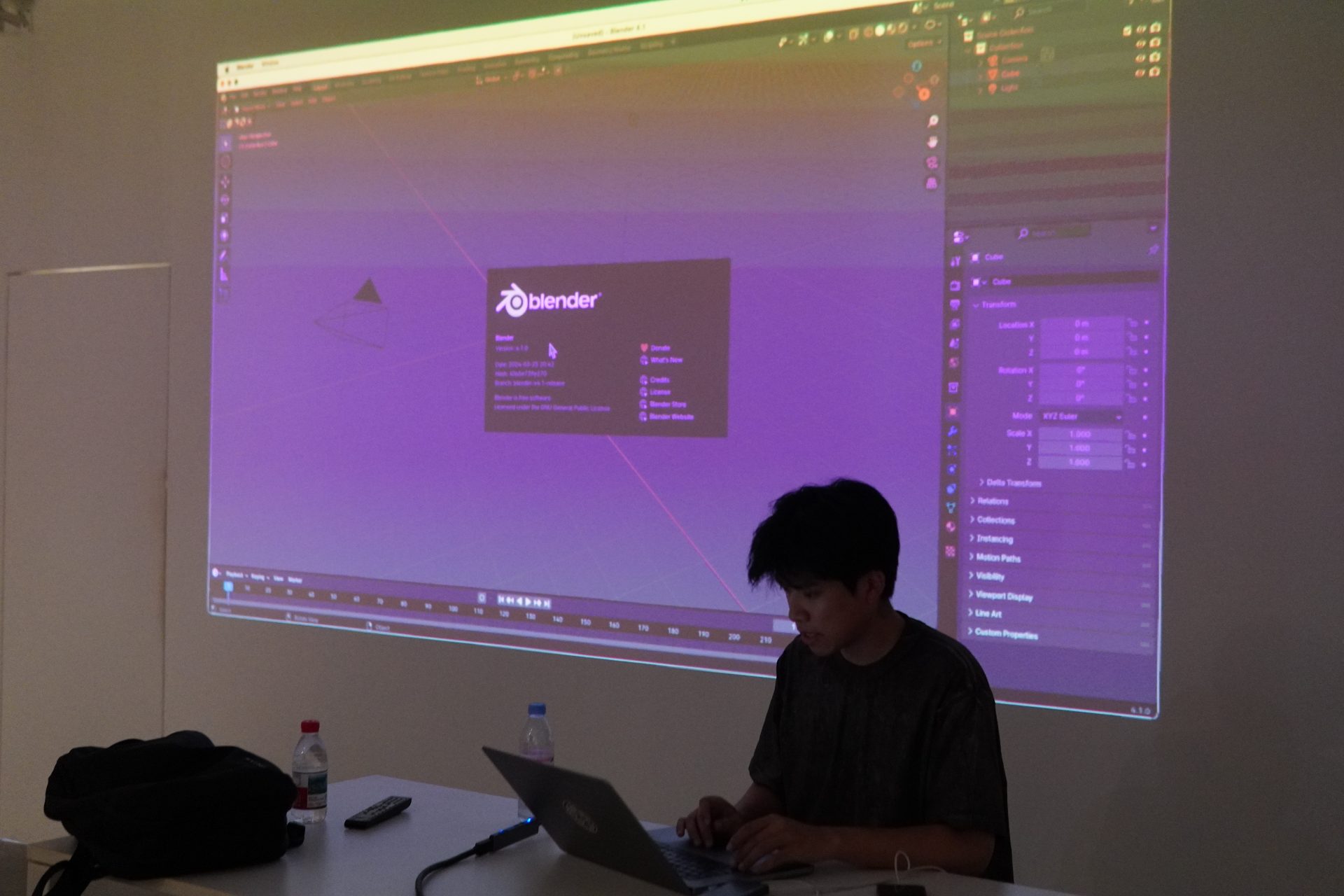

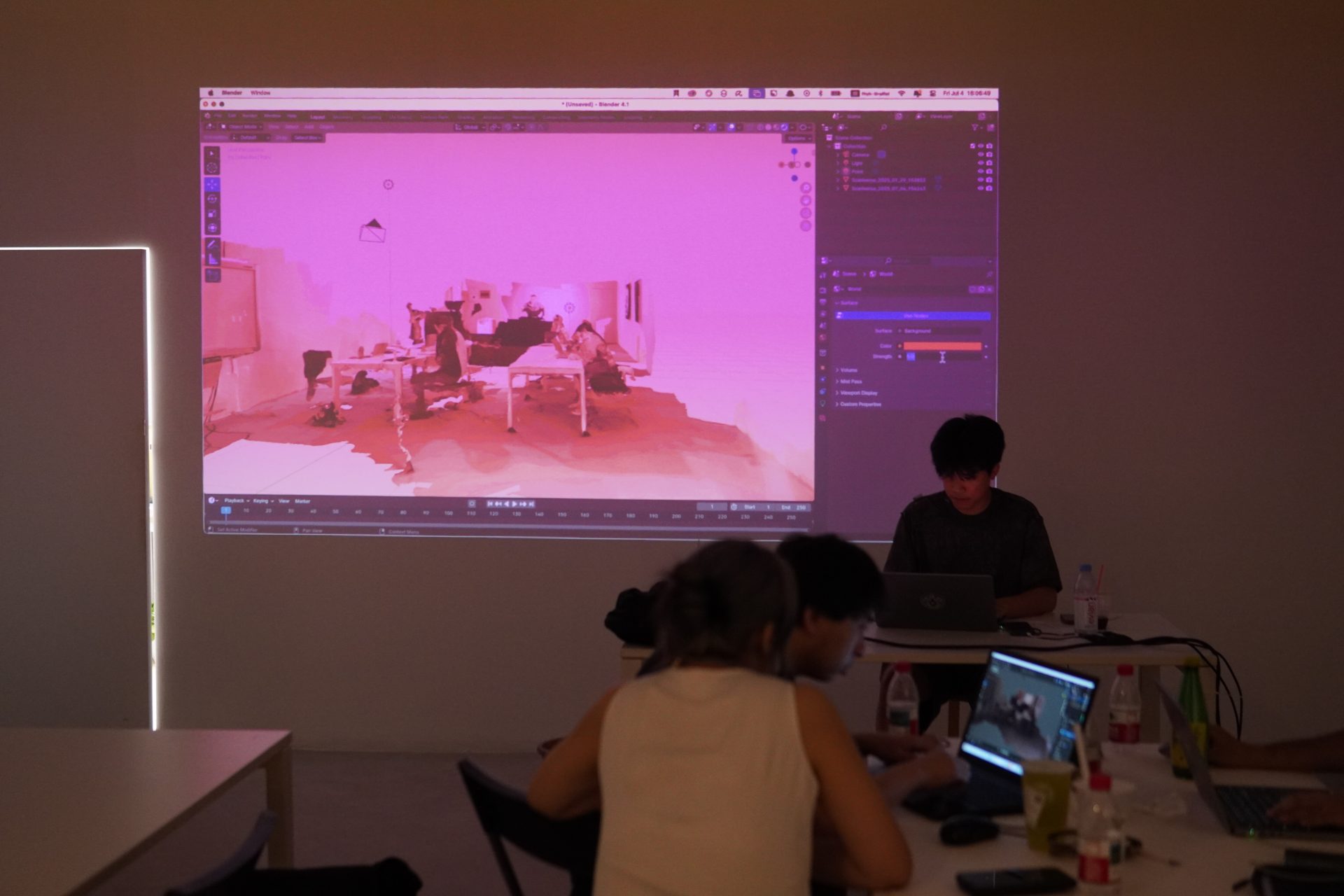

本工作坊聚焦“虚拟镜头”与“主观感知”的交互机制,透过具体的技术操作与感知建构,探讨观看者的主体经验如何在数字媒介中被模拟、扰动与重塑。灵感源自艺术家蔡宇潇新作《鼾桥》(Dozing Overpass),该作品将于2026年初在芝加哥Watershed Art & Ecology由陈紫策展的蔡宇潇、苏长庆双个展「Jigging Green」中首度展出。 《鼾桥》描绘了一位驾驶者在熟睡中穿越桥梁的场景。作品通过虚拟摄影机(virtual camera)与虚拟化身Live Link技术的结合,生成一种延迟、不定向、仿佛梦游般的视角序列:观看被脱嵌于身体之外,以技术逻辑驱动,构成一种模糊主体边界的观看结构。这种影像机制既模拟了主观视角,又瓦解了其稳定性,对当代视觉技术如何重构空间经验与具身知觉提出了质询。 主观镜头(subjective shot)历来被视为影像中最具临场感的形式之一,但在这里,它被抽离、转译、错位,成为一段由技术设定的感知通道。它让我们意识到:不是“我在看”,而是某种替代性的机制在替我观看。而“我”,也在这不断被编排的视角中滑出。 本工作坊将以Blender为主要平台,引导学员以移动设备完成现实世界的三维扫描,并利用虚拟摄影机生成具有主观视角的镜头序列。在这一过程中,现实世界中的动作、视线与空间关系将被数字化转译为影像构图的依据,而虚拟镜头的运动方式也将反向干预参与者对自身位置与观看方式的理解。 此外,蔡宇潇也将分享其近年来围绕主观视角展开的创作路径,包括获得流明奖(The Lumen Prize)的互动文学游戏《乌水有多深?》,以及基于福建疍民文化的沉浸式VR项目《人如舢舨》,探索拓展主观镜头在图像叙事与感知编排中的表现可能。

工作坊准备:

请自备笔记本电脑:

Windows系统建议Win10并配备NVIDIA独立显卡;

Mac用户建议使用macOS 14 Sonoma以上系统。

移动设备:

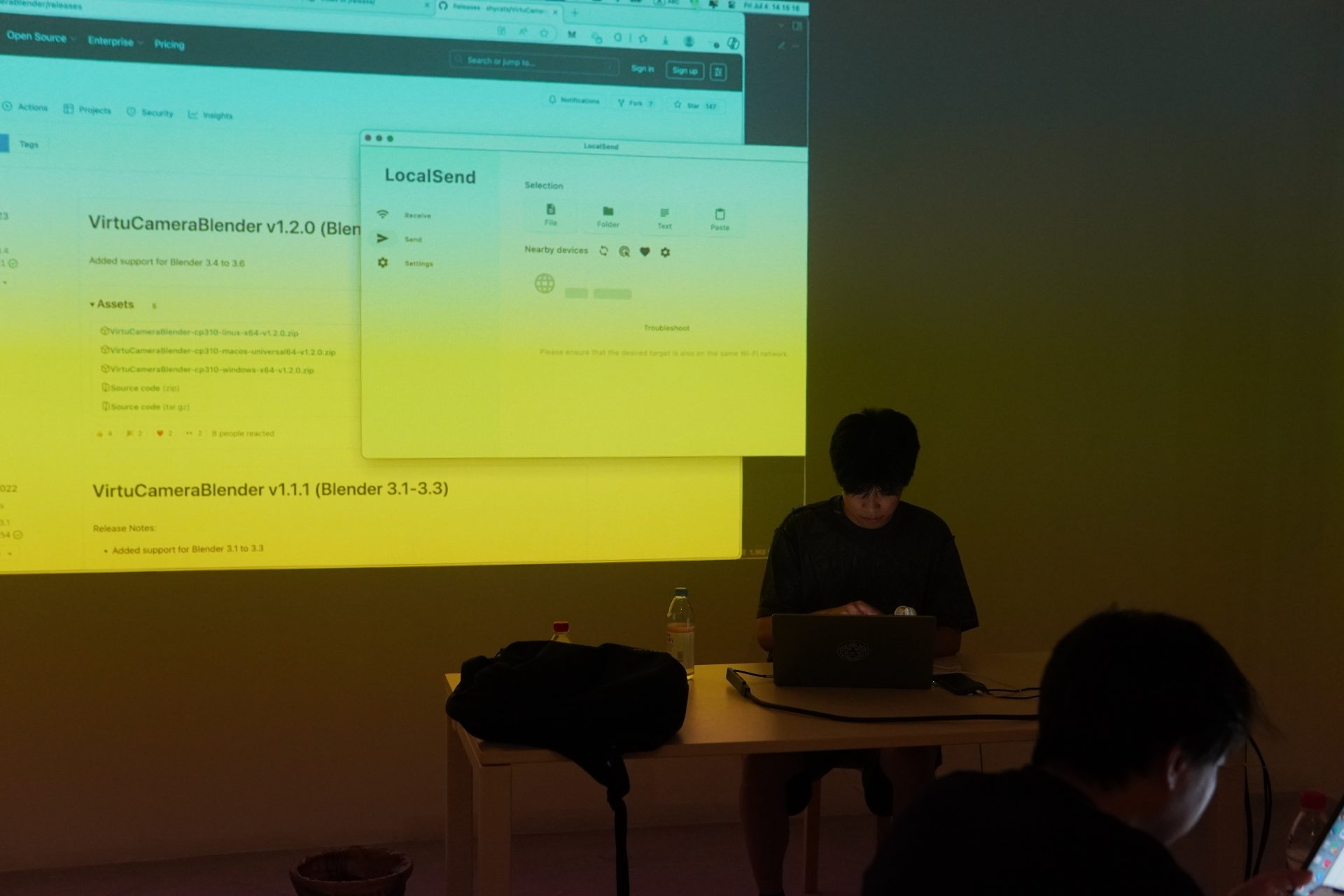

iPhone或iPad,需提前安装以下应用:VirtuCamera、EM 3D、Scaniverse、Luma 3D Capture、PolyCam

软件安装:

预装Blender(2.8–3.6任一版本均可)

- 使用移动设备对周围空间进行三维扫描

- 使用移动设备创建自己的虚拟化身;

- 使用iPhone作为虚拟摄像机并在虚拟空间中进行镜头模拟;

- 使用虚拟摄像机创建动画序列。

蔡宇潇(Rhett Tsai)

蔡宇潇(Rhett Tsai)是一位中国艺术家,专注于沉浸式技术、影像、实验性视频游戏的叙事实践。他的作品常从技术社会和文化身份的角度出发,用当代数字工具构建替代性历史,探讨多重历史叙事下的异乡感、含糊身份以及个体困境。2023年,他获得英国流明艺术科技奖(the Lumen Prize)的「華艺数奖」与美国独立游戏节(Independent Games Festival)的最终提名。

蔡宇潇的作品曾在威尼斯军械库(意大利)、中国美术馆(中国)、莫斯康展览中心(美国)、AnnkaKultys Gallery(英国)、澳门艺术博物馆(中国)、上海展览中心(中国)、芝加哥艺术部门(美国)、Sónar 电子艺术节(西班牙)、CURRENTS 圣达菲国际新媒体艺术节(美国)、跨媒体艺术节(中国)、米兰引擎电影节(意大利)、ECRÃ 艺术节(巴西)、Utopian Dystopia 艺术节(印度)、科特赖克设计周(比利时)展出。他任教于中国美术学院跨媒体艺术学院开放媒体系,居于杭州。