CAC × Swissnex | 合成现实:感知、情感与身份认同

日期:

2023.10.26 (周四)

时间:

18:00 – 21:00(线下)

18:30 – 20:00 中国时间(线上)

嘉宾:

Anton Rey、Dieter Mersch、Thomas Grunwald、木巾、Bogna Konior、武子杨

语言:

英文

线下地点:

Fotografiska影像艺术中心,3楼活动空间

线上:

Zoom直播

合作方:

新时线媒体艺术中心

瑞士联邦政府科技文化中心

列昂纳多国际艺术、科学与技术讲座(LASER Talks)

Fotografiska影像艺术中心

在人工智能和元宇宙时代,虚实世界的交互为我们带来了更多跨次元的体验。当我们的表情、语气及说话方式被模仿,数字人、仿真人、虚拟主播等形象正在通过各种媒介得以表达。从人类本位视角出发,我们应该如何看待自己与虚拟世界、虚拟人之间的关系?通过眼之所见,为什么我们的真实情绪能够被虚拟技术所带来的产物所左右?

带着对以上问题的思考,我们即将在10月26日Fotografiska影像艺术中心迎来最新一期艺术x科学对谈 —— “合成现实:感知、情感与身份认同”。本次活动由瑞士联邦政府科技文化中心(Swissnex in China)和新时线媒体艺术中心共同策划,并作为列昂纳多国际艺术、科学与技术讲座(LASER Talks)系列活动之一,与全球科学、艺术爱好者共同见证思想的碰撞。

我们将邀请6位国际嘉宾分别在线上线下为我们带来有关合成现实的最新研究成果与实践项目,与我们一起解构合成现实世界中人类认知与情感体验的底层逻辑,结合哲学、脑神经科学、电影艺术、智能机器人等话题一起与观众遨游畅想,尝试回答“我们是谁”、数字形象如何通过媒介走向大众等问题。

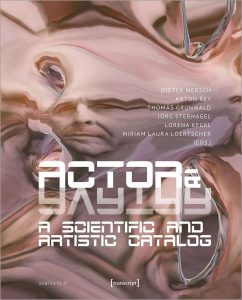

其中,三位线上嘉宾分别是来自苏黎世艺术大学(Zurich University of the Arts)表演艺术与电影研究所的负责人Anton Rey 教授、理论研究所负责人Dieter Mersch 教授及苏黎世癫痫研究所(Zurich Epilepsy Institute)负责人Thomas Grunwald 教授。他们将为观众带来最近出版的《Actor and Avatar》一书,并深入探讨这一作品背后的研究项目。该项目自2016年由瑞士国家科学基金会(SNSF)支持开展,在跨学科研究的基础上汇聚了哲学研究、表演研究和神经科学等多元专业,融会贯通不同领域的技术专长与研究方法最终汇成一部思想著作。

A scientific and artistic catalogue

“我们希望通过本书激发更多探讨,探索人与仿真人之间更多样的互动方式,帮助我们以新的科技、艺术与审美方式去接触这些存在,这其中不乏有类人面孔和手势的拟态人造人、机器人和机械人。虽然它们与人类明显不同,但却应该与我们互动。我们可以接受它们,也可以拒绝和害怕它们。这项研究让它们与人类,特别是戏剧演员得以交流,对于研究人类、机器及其 “后代 “之间的社会关系具有重要意义。”

— 摘自《Actor and Avatar》前序

下载链接:https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6761-5/actor-avatar/

Anton Rey教授将介绍“Actor and Avatar”项目的整体合作框架,以及他们如何用艺术和基于实践的研究来设计不同的研究方法。作为一名神经学家,Thomas Grunwald教授将从科学和实验的角度谈论这个项目。他们使用成像(功能磁共振成像)和脑电图检查,研究了大脑对真实人类和虚拟人物面部表情的反应。他们的研究结果表明,我们的大脑会区分这两种面孔的表情,但真实人类的面部表情往往能激发更活跃的脑部活动。Dieter Mersch教授将从哲学的角度谈谈如果我们完全陷入人造现实而没有任何“真实”经验而可能出现的某些悖论。如果我们只面对虚拟现实(例如化身或其他人物)或替代物质世界的虚拟现实,而没有适当区分的变化,会发生什么?因此,他的探讨主要涉及他者性和社会性,及其在数字超拟态激增的情况下对此产生的影响。

此外,我们还有幸邀请到三位活跃在国际艺术领域的演讲者,在线下与我们的观众进一步面对面交流。来自上海视觉艺术学院的木巾女士将与大家分享其2023年的新创作中的“身份性”主题,作为数字媒体艺术专业专业负责人,她在教学和创作过程中致力于探索数字媒体与电影带来的多重观感经验以及跨媒介感知,这次活动她也将围绕“傅满洲”这一电影形象,探讨身份性如何在虚拟现实媒介中延伸、转译以及演变。我们还将邀请上海纽约大学交互媒体艺术学助理教授、人工智能与文化中心联合主任 Bogna Konior 女士。她将从其多媒体研究项目出发,围绕聊天机器人“Replika” 探讨人与人工智能之间的“亲密关系”。最后,常驻纽约和杭州的艺术家,同时任教于中国美术学院的武子杨先生将带来他的艺术项目 —— “未来预测”(Future_Forecast)和“事件模型”(Event Modelling)。

< 活动流程 >

18:00 – 18:30

现场签到

18:30 – 18:35

欢迎致辞

Cissy Sun 孙逸雯

瑞士科技文化中心跨领域项目主管

18:35 – 18:55

“Actor and Avatar” 项目介绍

Anton Rey

表演艺术与电影研究所负责人

苏黎世艺术大学

Dieter Mersch

理论研究所负责人

苏黎世艺术大学

Thomas Grunwald

负责人

苏黎世癫痫研究所

18:55 – 19:05

嘉宾演讲

木巾

数字媒体艺术专业负责人

上海视觉艺术学院

19:05 – 19:15

嘉宾演讲

Bogna Konior

交互媒体艺术学助理教授

上海纽约大学

19:15 – 19:25

嘉宾演讲

武子杨

艺术家

现任教于中国美术学院

19:25 – 20:00

问答与讨论

20:00 – 21:00

自由交流

< 合作方介绍 >

瑞士联邦政府科技文化中心

Swissnex in China

Swissnex全球网络致力于拓展世界范围内的知识和人才交流,在中国、巴西、日本、印度、美国波士顿和旧金山六个国际创新枢纽建立能力中心,并与各地瑞士大使馆科技处密切合作,将瑞士的创新精神推广至全球。位于中国上海的瑞士联邦政府科技文化中心(Swissnex in China)于2008年成立,与瑞士驻华大使馆科技教育与创新处、瑞士驻上海、成都、广州和香港总领事馆密切合作,是联结瑞士、中国和世界教育、研究和创新的桥梁。

列昂纳多国际艺术、科学与技术讲座

LASER Talks

列昂纳多国际艺术、科学与技术讲座(LASER Talks)是一个汇聚众多艺术家、科学家、人文学者和技术专家的国际平台,主要面向公众举办一系列演讲、演出及对谈活动。该平台致力于通过在全球5大洲的50多个城市促进跨领域对话、谋求社区发展机会,从而为区域性文化环境建设作出贡献。

Fotografiska影像艺术中心

来自瑞典斯德哥尔摩的Fotografiska,是当代影像、艺术和文化生活的国际性地标,始终致力于向公众呈现全球顶尖的影像作品、重新定义当代影像艺术新体验,同时也关注来自中国本土和亚洲地区的影像艺术创作者,旨在塑造充满活力、创新与包容的国际性文化艺术社区。

Anton Rey

表演艺术与电影研究所负责人

苏黎世艺术大学

Anton Rey教授曾在苏黎世和柏林学习戏剧、德国文学和哲学。学习结束后和学习期间,他曾在苏黎世、柏林、巴黎、慕尼黑和爱丁堡担任技术员、助理、导演和艺术总监。2002 年以来,他在电影、舞蹈和表演实践领域从事教学和研究工作。2007 年,他在苏黎世艺术大学(ZHdK)创建了表演艺术与电影研究所(IPF)。他的研究活动与 IPF 的主要研究领域和方法密切相关,包括应用戏剧:社会行为主义中的戏剧结构模式/舞台心理:虚假情感的令人信服的现实,以及艺术即研究。

Dieter Mersch

理论研究所负责人

苏黎世艺术大学

Dieter Mersch 教授、博士曾在德国科隆、波鸿和达姆施塔特学习数学和哲学。2004-2013 年间,他在波茨坦大学担任媒体理论正教授和 “可见性与可视化 “博士培训项目负责人;2013-2021年间,他担任瑞士苏黎世艺术大学理论研究所所长。近期著作包括《美学认识论》、《艺术研究宣言》等。

Thomas Grunwald

苏黎世癫痫研究所负责人

他曾在马尔堡、爱丁堡和科隆学习语音学和语言学,并在波恩学习医学。作为癫痫病学和临床神经生理学专业的神经学家,他曾在德国波恩大学医疗中心癫痫病学部工作。2002 年,他成为苏黎世瑞士癫痫中心临床神经生理学和术前评估部主任,并担任医疗总监直至 2021 年。此外,他还在苏黎世大学医院神经病学部担任高级神经病学专家,并在波恩大学医学中心教授神经病学。

木巾

数字媒体艺术专业负责人

上海视觉艺术学院

木巾的教育背景是影像和多媒体专业毕业,因此在教学和创作的过程中一直尝试探讨和研究数字媒体与电影带来的互文性的多重观感经验以及跨媒介感知。在长期的艺术项目的创作中,木巾主题一直关注“身份性”的流动和漂移。

Bogna Konior

交互媒体艺术学助理教授

上海纽约大学

她致力于探究人类如何将非人类概念化,并探索这一过程如何对人们在社会和存在意义层面对技术和艺术目的的想象产生影响。在数字文化对人类影响之外,她的研究兴趣还包括技术政治在突破后冷战时期意识下全球技术发展主流模式的形成过程。加入上海纽约大学前,Konior教授曾任阿姆斯特丹大学新媒体讲师、魏玛包豪斯大学文化技术和媒体哲学国际研究所成员、乌特勒支大学ICON人文中心访问学者。

武子杨

艺术家

中国美术学院

武子杨,1990年生,现生活工作于纽约和杭州,任教于中国美术学院,并为纽约新当代艺术博物馆NEW INC孵化器项目成员。曾任教于纽约大学Tisch艺术学院、纽约视觉艺术学院、阿尔弗雷德艺术设计学院和明尼阿波利斯艺术设计学院,他的近期实践关注于虚拟世界、数据和算法是如何在高度全球化的后互联网时代以无处不在的隐形作用力去微观异化和重构人类。