CAC联合系列讲座 | 人工生命、人工智能、艺术和转化的自然 第二期

日期:2022.8.28 (周日)

时间:16:00 – 17:30

嘉宾:盖伊·本-阿里、顾广毅、罗伃君

语言:英文

主办:艾厂人工智能艺术中心,香港科技大学(广州)计算机媒体与艺术系,新时线媒体艺术中心

项目发起人:吴子薇、李茜、毕昕、曹佳敏

项目统筹:刘赛赛

系列讲座

“人工生命、人工智能、艺术和转化的自然”

第二期:合成新生命

“人工生命 “这一概念,最早由计算机科学家克里斯托弗·兰顿于1987年正式提出。然而,有关 “人工生命 “的思考和实践远远先于这个时间。这一议题一直备受科学家与艺术家的青睐——他们探索生命的基本原则,并试图在人工系统中重新思考对于生命的的理解。

如今,人工智能算法被广泛应用于计算生物学和合成生物学等领域。通过硬件、软件和湿件的合成或模拟,技术对自然生命系统的特征进行重组和表现。同时,在人们与非人类实体日趋参与性的互动中,技术合成物也表现得像一个生物体,参与到周遭环境中的协作与共生之中。

在这样一种转变中,生命如何被赋予新的想像?什么是人工智能和生命领域的美学?人工生命如何融入一个共生社区并影响社会与文化?我们又将如何理解这其中所涉及伦理和道德话题?

新时线媒体艺术中心联合艾厂人工智能艺术中心、香港科技大学(广州),共同发起“人工生命、人工智能、艺术和转化的自然” 系列研讨会,旨在汇聚艺术家、科学家和学者,从不同角度探讨如何以及为何创造人工生命——技术是如何在生物灵感的基础上被发明的?以及我们该如何理解技术所呈现出的生物性?这些领域又如何与真实的自然纠缠,并呈现出另一种自然的面貌?

第二期:合成新生命

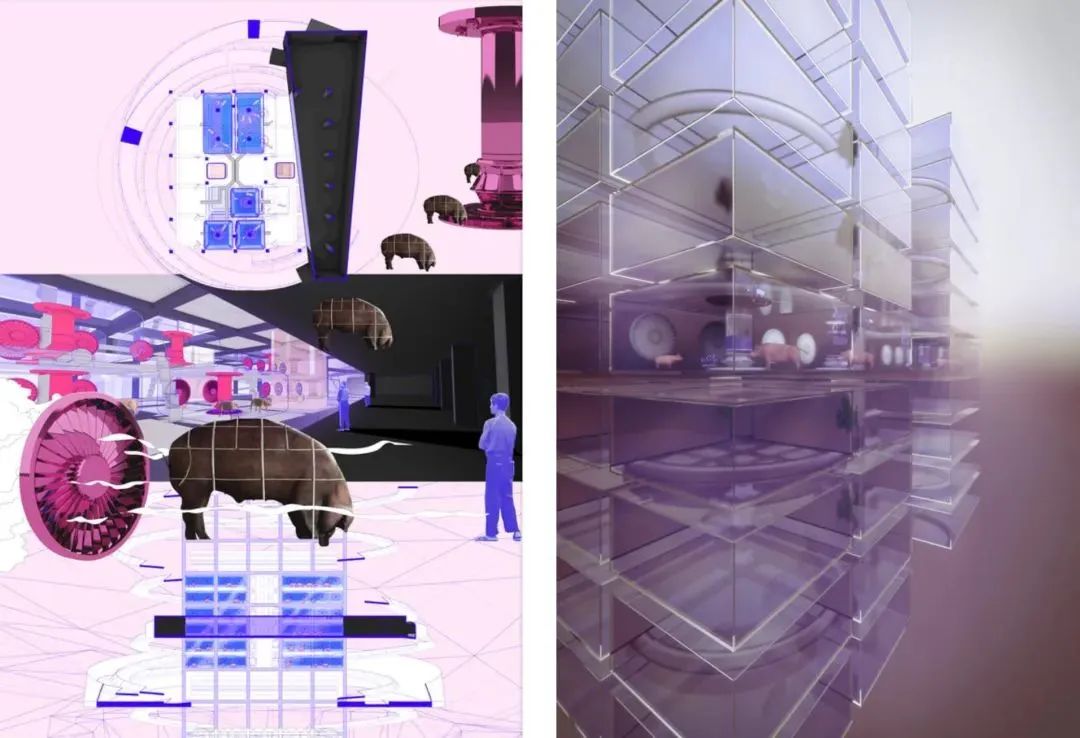

现代生物技术已被广泛运用于诸多领域,逐渐成为一种更具效益与创造性的方法与工具,例如重新编码DNA序列、用组织培养法来培育新生命、通过机器学习结合合成生物学来发现新的生命等。

然而,伦理的争议始终伴随着该学科的发展,身体在许多生物技术视角下的论述与应用中,似乎被简化至医学与解剖学层面的客体——独立、可控,并被框架(enframed)于以人类为中心的展望中。

许多研究者立足于艺术语境,旨在通过创作唤起公众对生物技术所带来的机遇、挑战和变革的关注与讨论;探索计算技术与生物材料结合的实践过程,并深入挖掘如何在艺术与技术的交叉语境中反馈对应的伦理与道德议题,以及本地文化、技术与自然环境之间的动态关系。

本期论坛将聚焦艺术创作中的生物学技术,邀请两组艺术家(Guy Ben-Ary、顾广毅&罗伃君)作为创作者与研究者,分享他们围绕生命科学领域内的合成生物学、湿材料与人工生命的艺术创作与思考。

艾厂人工智能艺术中心成立于2021年,是一所地处上海的人工智能艺术机构,它将积极支持、推动和孵化国内外与智能算法相关的创作者及作品,提供其自由表达的空间。艾厂致力于成为人工智能艺术前沿的开拓者和推广者,探索创意的未知边界和可能性。

艾厂旨在为当下人工智能艺术的挑战、实践和创意提供更为丰富的见解。在学术研究层面,艾厂将与国内外知名机构合作,定期举办展览、讲座论坛, 出版相应的研究成果;在实践层面上,艾厂将积极推动和探索人工智能艺术的应用场景。

港科大(广州)信息枢纽计算媒体与艺术学域,包含艺术与科技研究,专注于先进的新兴技术所支持的艺术创造和视觉交流。作为一个涵盖计算与创意的跨学科项目,它将具有艺术、设计、科学与工程背景的有识之士聚集在一起,进行批判性思考,打破常规,不断创新。教师和学生在不同的学科领域合作,如艺术与增强现实(AR),虚拟现实(VR),人工智能与艺术,信息艺术与设计,以及数据可视化。在艺术与科技的交流碰撞中进行艺术创作和视觉交流,这将对公众产生社会影响,让公众了解并丰富自己的生活、环境和社区。

港科大(广州)信息枢纽计算媒体与艺术学域,包含艺术与科技研究,专注于先进的新兴技术所支持的艺术创造和视觉交流。作为一个涵盖计算与创意的跨学科项目,它将具有艺术、设计、科学与工程背景的有识之士聚集在一起,进行批判性思考,打破常规,不断创新。教师和学生在不同的学科领域合作,如艺术与增强现实(AR),虚拟现实(VR),人工智能与艺术,信息艺术与设计,以及数据可视化。在艺术与科技的交流碰撞中进行艺术创作和视觉交流,这将对公众产生社会影响,让公众了解并丰富自己的生活、环境和社区。

盖伊·本-阿里

盖伊·本-阿里(Guy Ben-Ary)是一名居住在澳大利亚珀斯的艺术家和研究员,现就职于西澳大利亚大学的 SymbioticA艺术实验室。盖伊是国际公认的科技艺术与媒介艺术的跨学科艺术家和创新者,专门从事生物技术艺术品的研究工作。盖伊希望通过艺术表达来帮助人类更好地了解活的意义。他的作品曾在世界各地著名的的美术馆、展览馆、艺术节上展出,如中国美术馆、圣保罗双年展、莫斯科双年展等。他的一些作品还被纽约现代艺术博物馆永久收藏。其作品 《Bricolage》 在日本文化厅媒体艺术祭上获得优秀奖、《cellF》和《Silent Barrage》 分别于2017年和2009年在奥地利林茨电子艺术节上获得荣誉奖、《Silent Barrage》 还获得了VIDA国际艺术与人工生命大赛的一等奖。盖伊希望通过艺术来唤起公众对阈限生命所带来的挑战的关注和讨论,其艺术作品旨在探讨当下新兴的生物技术对支配和决定生命、死亡以及知觉的变革力量所带来的影响。

顾广毅

顾广毅,生于台北;目前居住于荷兰与台湾从事创作工作。现于英国雪菲尔哈伦大学(Sheffield Hallam University)进行艺术设计与生物科学的跨领域创作博士研究。硕士毕业于荷兰安荷芬设计学院(Design Academy Eindhoven)社会设计研究所(MA, Social Design)、国立阳明大学临床牙医学研究所、实践大学媒体传达设计研究所,大学毕业于高雄医学大学牙医学系;具有牙医师、生物艺术家以及推测设计师等多重身分。他试图拓展艺术、设计与科学结合的可能性,作品主要专注于临床医学、人类身体、人与其他物种的关系以及性别议题,尝试藉由艺术实践与设计方法去探索科学领域中的伦理问题,并借此思考科技、人类个体和环境之间的关系。

罗伃君

罗伃君,生于新北,目前主要居住于荷兰。本科毕业于荷兰安荷芬设计学院(Design Academy Eindhoven)人文传播系(2020)。她的作品关注人的内在思考、复杂情感与文化所引发的行动,以生活化的经验作为参与观察的方式。她尝试透过创作中的研究过程,用新的角度去挖掘何以为人类的本质。