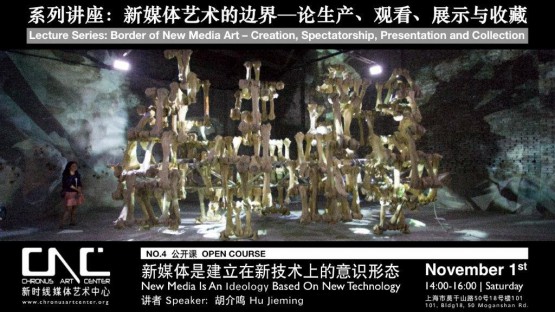

嘉宾:胡介鸣、陆兴华、赵千帆

时间:2014-11-01 14:00 ~ 2014-11-01 16:00

地点:新时线媒体艺术中心(上海市普陀区莫干山路50号18号楼 101室)

本活动免费,请通过邮件预约 membership@chronusartcenter.org(注明真实姓名、联系方式和预约人数)

活动介绍:

作为“新媒体艺术的边界”系列讲座的第四场,艺术家胡介鸣将以公开课的形式,展开以下论述:1)容易被忽略的技术政治;2)在新技术中的思想灵光;3)思想着陆---回到技术层面;4)理想国---开源与技术分享。

在胡介鸣身上,除了清晰的艺术创作的线索以外,同样无法被忽视的是他作为教育家长达30余年的教龄,及其在治学、育人方面的成绩。浓缩在这堂公开可之中的,是他多年来对“艺术”与“科技”这对双生关系的思考与实践,也是其个人媒体艺术教学的核心理念之一。

公开课之后,两位嘉宾:艺术理论家陆兴华先生、哲学家赵千帆先生,将一同加入并与胡介鸣展开对话。

关于讲者:

胡介鸣,作为中国新媒体艺术的先驱者之一,他擅长利用摄影、录象、装置和数字互动技术等众多的媒介持续不断地进行创作实验,早在1980年代就开始在他的作品中尝试运用新的技术手段。他长期关注着诸如时间、人类历史、文化记忆等课题,并试图在作品中阐释“过往”与“当下” 之间的界限,令观众从编年历史中解放出来,面对一种更具偶然性的历史重构。其作品在国内、外广泛展出,包括:上海当代艺术博物馆、上海民生现代美术馆、中 国美术馆、荷兰V2多变媒体中心、旧金山现代艺术博物馆、纽约PS1当代艺术中心、芝加哥当代美术馆、西雅图艺术博物馆、Santa Barbara美术馆、伦敦V&A 博物馆、柏林汉堡火车站美术馆、孟买城市博物馆、波兰托伦当代艺术中心等。

关于嘉宾:

陆兴华,艺术理论家,任教于同济大学人文学院和中国美院社会思想和当代艺术研究中心,长期研究当代法国思想和当代艺术理论。近著有《当代艺术做什么?》(2012年),《艺术-政治的未来》(2014年)。

赵千帆,1977年生,任教于同济大学哲学系,2008至2009年德国洪堡总理奖学金,2012至2014年柏林洪堡大学哲学系访问学者。研究领域为法兰克福学派美学与社会哲学(尤其是本雅明与阿多诺),尼采翻译与研究,模拟理论等。

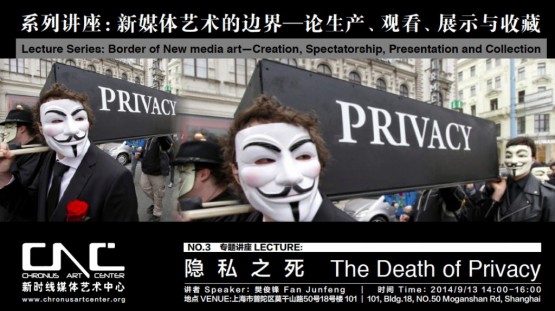

关于本讲座系列:

策划:陆兴华

我们深深地认识到,新媒体艺术正在动员的新的社会性,及其介入现实和历史的方式,及其更普全的政治干预姿态,及其展示对于传统美术馆的全盘改造,及其观看的新模式等等,都是超出目前我们的当代艺术的理论认识和基本方法论的。大量新的实践有待我们作出方法论和认识论上的反思,而新的创作-展示模式既然已实际到来,也在逼迫我们从理论和实践上去迎接和总结。

本讨论系列中, 我们将邀请艺术理论家、哲学家、新媒体艺术家和从事新媒体艺术展示的美术馆同仁们,就新媒体理论研究的下列核心概念,展开讨论:分神、消费、贡献、独奏、闲聊与好奇、八卦与亲密、新动画、互联网价值观再批判、抵抗与监视、半集体的技术下意识、粉丝经济等等。我们将在这一系列的讲座与讨论中努力去探讨和总结新媒体艺术创作和展示中的一些基本的理论前提和实践原则。