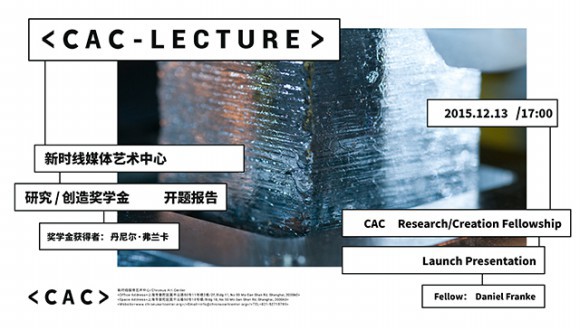

新时线媒体艺术中心研究奖学金 开题报告

奖金获得者:丹尼尔·弗兰卡

时间:2015.12.13 17:00

地点:新时线媒体艺术中心

地址:上海市莫干山路50号18号楼

翻译:黄瑞瑾

语言:英文(配中文翻译)

我们如何感知历史?从这一问题出发,丹尼尔·弗兰卡将会和我们一起讨论有关他即将在新时线媒体艺术中心进行创作的“时间雕塑”的一些核心观念。利用动态文献库的概念,他希望挑战人们的时间感知和历史,并以此作为一种方法将人为定义的历史时间框架转变为一个可被人类感知的度量。

本次讲座将重点关注这件作品的两个方面:一为由“深度时间”的概念而来的对中国媒体人造物的考古学分析,二为地质学层面上可被概括为“石头的智慧”的分层过程。