CAC Presents | 框架、智性、现场:“跨学科”工作生态思辨

< 讲座 >

日期:2021.07.16(周五)

时间:20:00 – 21:00

讲者:“他山之石”驻地策展团队

(龙星如、任越、李航、张敏、何雨婷)

讲座形式:ZOOM线上直播

语言:中文

< 驻地项目展示 >

日期:2021.07.16 – 08.01

时间:每周二至周日 11:00 – 18:00

地点:新时线媒体艺术中心

参展艺术家:陈俪莎、陈沾衣、Decompose(曹舒怡 &

Remina Greenfield)、龙盼、xindi、张念绮、钟乐鸣

摄影:黄志豪 ©艺术家

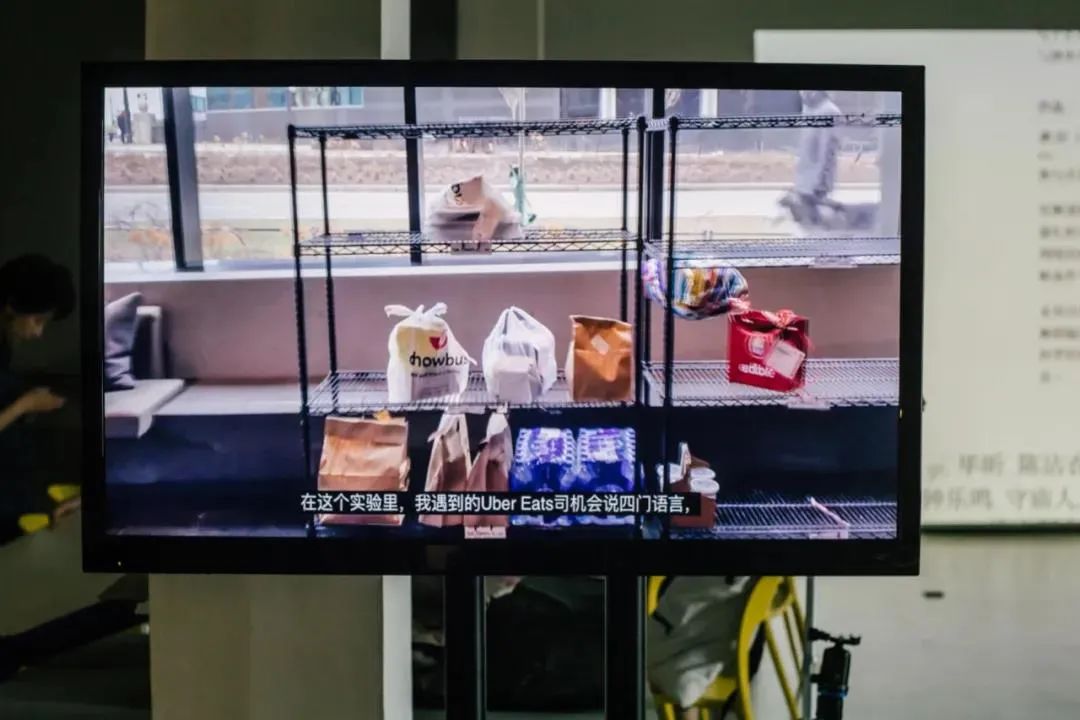

《人⇄幽灵:作为本地人,异乡人和游荡者的外卖员们》

陈俪莎

2021

纪录片(13 分钟)

科技革新,产业转型和疫情让越来越多的人成为了零工。艺术家采访了多位在芝加哥工作的外卖员。他们在种族和移民状态的差别导致了他们对这份工作的两级感受。陈俪莎希望通过该作品提供全球化视角的对于零工平台的多元解读,并且提问,算法孕育了以高度流动性为特征的幽灵工作,为我们的生活提供了何种新的可能性?

陈俪莎,是⼀名芝加哥艺术学院的研究⽣。创作常以个体经验切入思考人和抽象的社会系统之间的关系,她的创作往往有社科的跨学科属性,常以叙事影像,行为艺术方式呈现,目前感兴趣的领域是幽灵工作。

摄影:黄志豪 ©艺术家

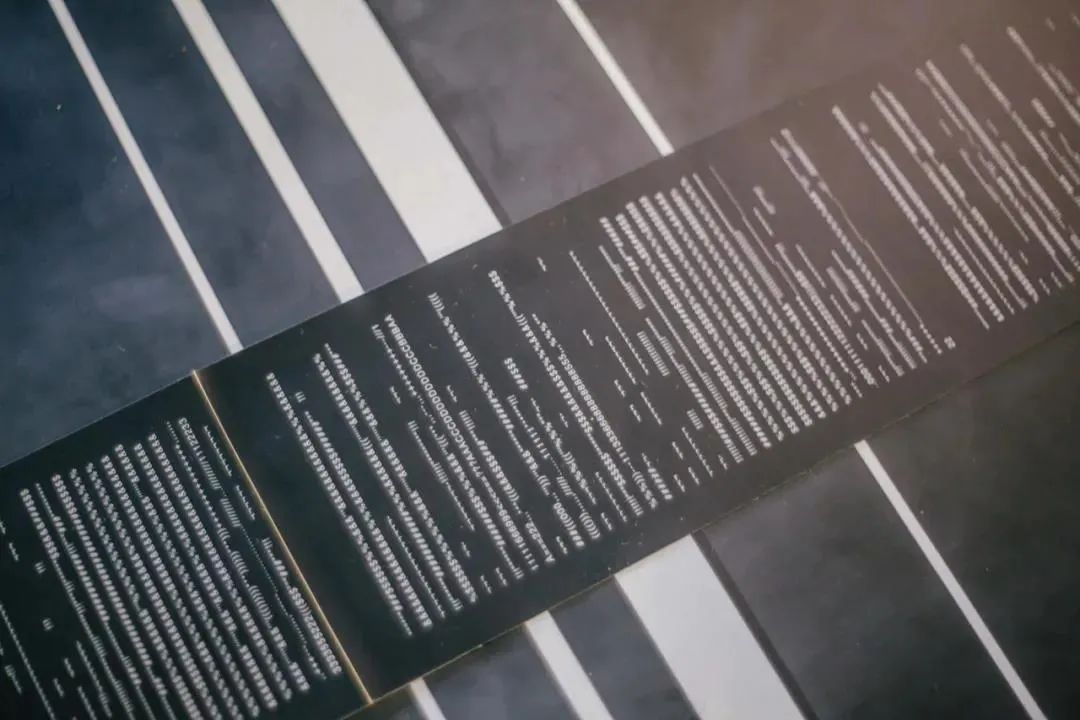

《云讨厌气象卫星吗?》

陈沾衣

2021

拼贴后的卫星图像

艺术家通过接收来自俄罗斯的气象卫星 Meteor M2 的图像信号,观察俯瞰视角云图的白线故障(glitch),由此编辑了一份拼贴组合的卫星图像。在某种程度上,通过个人化方式处理和拼贴收到的卫星图像,陈沾衣成为另一种技术气象学家,创造出令气象卫星更了解大气、令云层拥有更多隐私的拼贴组合形式。

陈沾衣,现就读于罗德岛艺术学院数字媒体系 MFA。她的作品包括:从自然界接受输入的合作方法;将天气作为一种当代媒介,它的隐喻和变体;基于与水文的对话产生的投机写作。

摄影:黄志豪 ©艺术家

《温柔啃噬》

Decompose(曹舒怡 & Remina Greenfield),由何梦兮提供技术支持

2021

分子数据动画

微生物是构成我们身体与环境的无形消化器。微观代谢的炼金术,通过分解有机化合物在生物材料之间进行转化。这件作品呈现了发酵的数字空间,通过光与影的瞬息流动,描绘了微生物发酵过程中平缓、渐进与不可见的分子波动。分子数据采集于艺术家在实验室对蜂蜜发酵的研究,通过算法模拟生成的动态循环,创造出新的数字建构,气体与液态的转化呈现一种生成与分解的共时状态。

曹舒怡与Remina Greenfield 是生活及工作于纽约的艺术家及研究者,她们共同创办了实验性艺术团体Decompose。Decompose 探索游走于正式与非正式体制架构的跨学科工作模式,研究涉及生态学、信息理论和生命系统,创作产出包括但不仅限于物质媒介,组织形式,对话与写作,以及社群建设。

何梦兮,算法工程师,专注于数字科技及其在建筑,艺术领域的应用。

摄影:黄志豪 ©艺术家

《风铃》

龙盼

2021

植物重金属回收,视频

在一片被重金属污染过的稻田里,回收稻谷的根叶,将其中所含的重金属元素提炼成重金属颗粒。通过加工将颗粒凝聚为⼀颗“响珠”,再将稻田中的土壤烧成陶壳,此两者将组装成一个“风铃”。最终“风铃”将安置回稻田中,让它与田间植物一起被风吹响。风铃的声响将与这片异化的土地共存,也会与每个生物体体内的那颗“风铃”共存。

龙盼十分关注生态等社会议题,常以植物、真菌等⽣物体为作为创作材料。作品灵感多来源于 对生物的生命形态、功能特性,以及生物体与环境的相处关系的了解。也常基于这些研究去寻找连 接社会议题的切入口,生物是打开另⼀只眼的钥匙。

摄影:黄志豪 ©艺术家

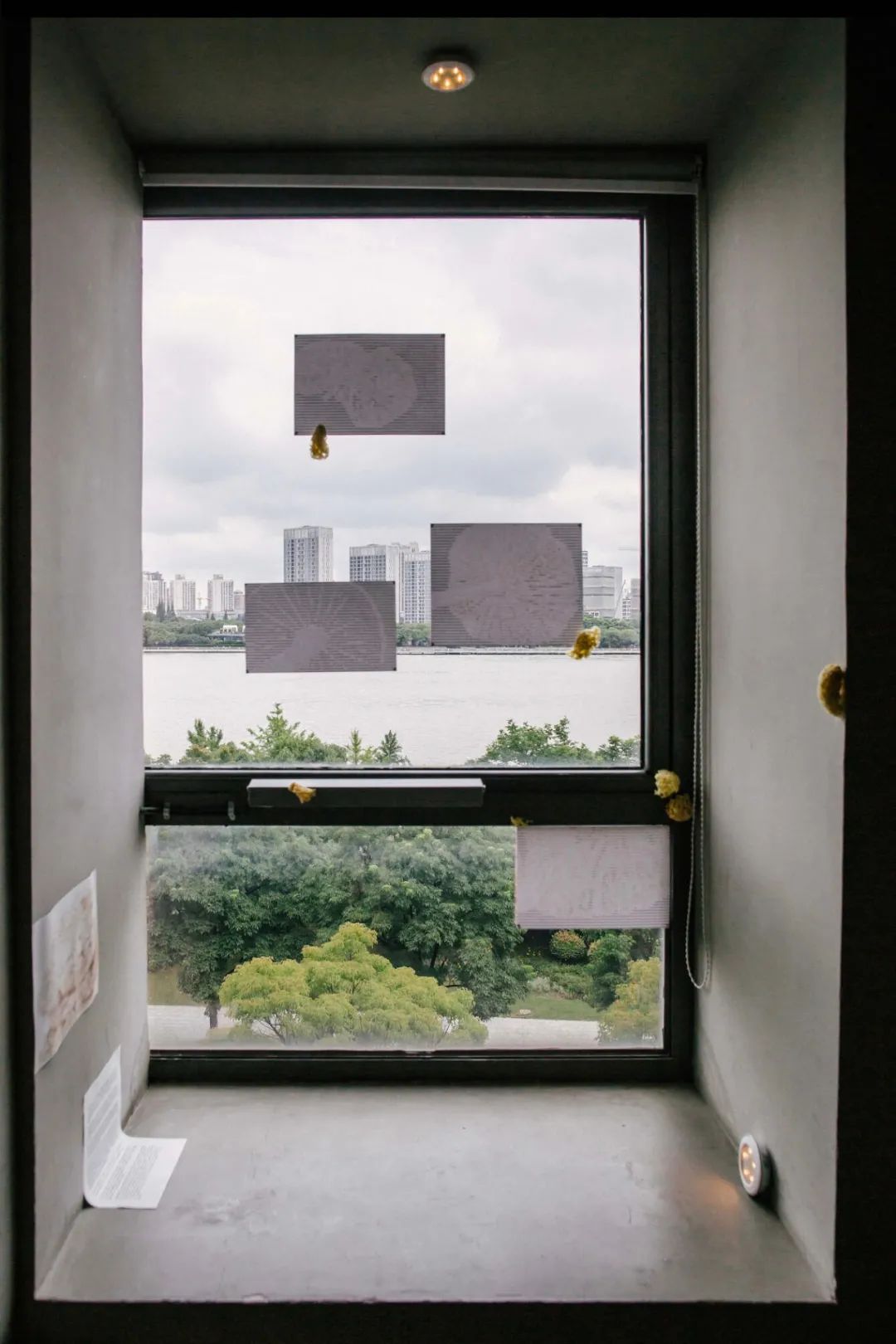

《剩余液体》

xindi

2021

数码图像,出版物,装置

《剩余液体》是一个进行中的超文本游戏项目,由艺术家xindi的虚构小说衍生而来:在一个菌褶生成的世界里,生命、沟通都由液体产生,不同的角色在不断生成的选择中变形、挣扎、解脱,不断循环于“剩余液体”所代表的希望里。

xindi 目前关注自然与女性在虚构叙事中呈现的不同状态,试图通过不同的媒介如写作、装置、影像等创造平行的虚拟空间,启发人们对身份、生态可能性的想象。

摄影:黄志豪 ©艺术家

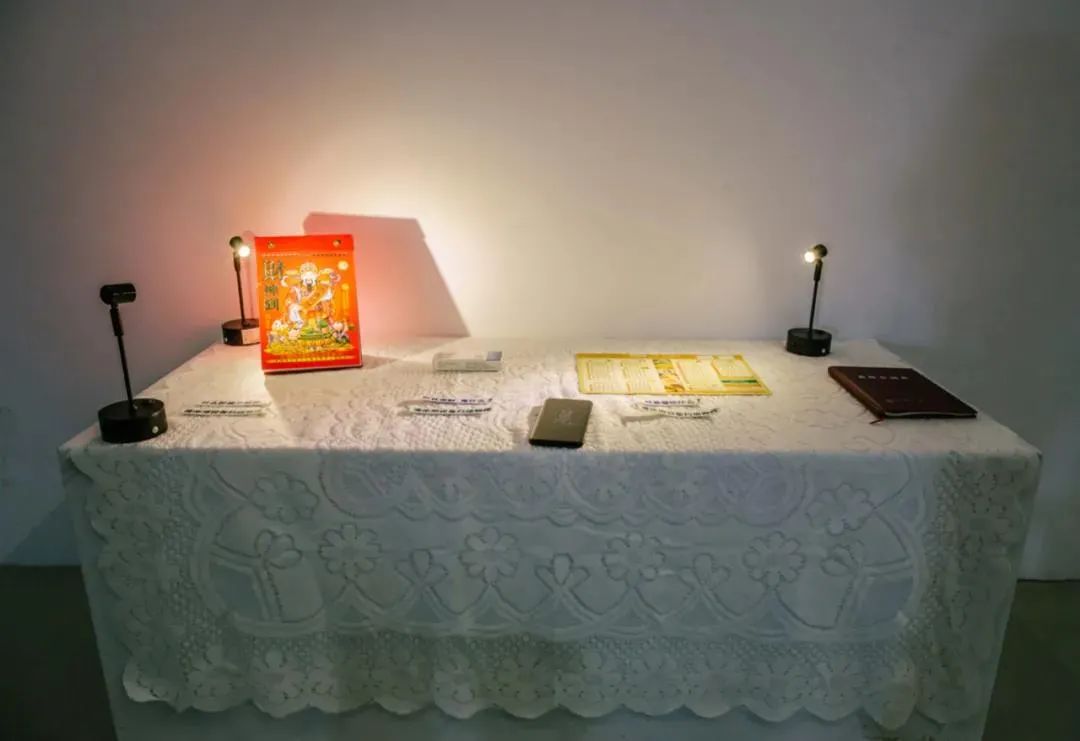

《追寻逻辑》

2021

张念绮,施韫泽

增强现实,文本

《追寻逻辑》是一个增强现实叙事项目,作品重现了家庭成员曾经汇聚的中心 —— 餐桌,以AR的方式,呈现出不同家庭成员在患有阿兹海默症的外婆面前,各自去追寻病症之逻辑的尝试与分歧。每一位成员投射出各自的时代,却也困窘于各自的时代,在沟通中始终保持克制和礼貌,直到其中一人失去记忆和解释的机会。

张念绮,毕业于纽约大学交互电信系,故事叙述者、梳理者。热衷于发现社会生活和空间中的话题现象,并使用 3D 互动、玩具设计、小说等途径进行表达。近期作品虚拟现实交互《豆腐》、丧葬小说《沸腾是亡》、音乐会《逆时之旅》视觉设计。

施韫泽,毕业于纽约大学交互电信系,新媒体艺术家,沉浸体验艺术家,探索不同学科边界。近期项目互动声音剧场《悬崖边的门》、新媒体互动装置《移步幻井》、虚拟现实作品《Mirror》。

摄影:黄志豪 ©艺术家

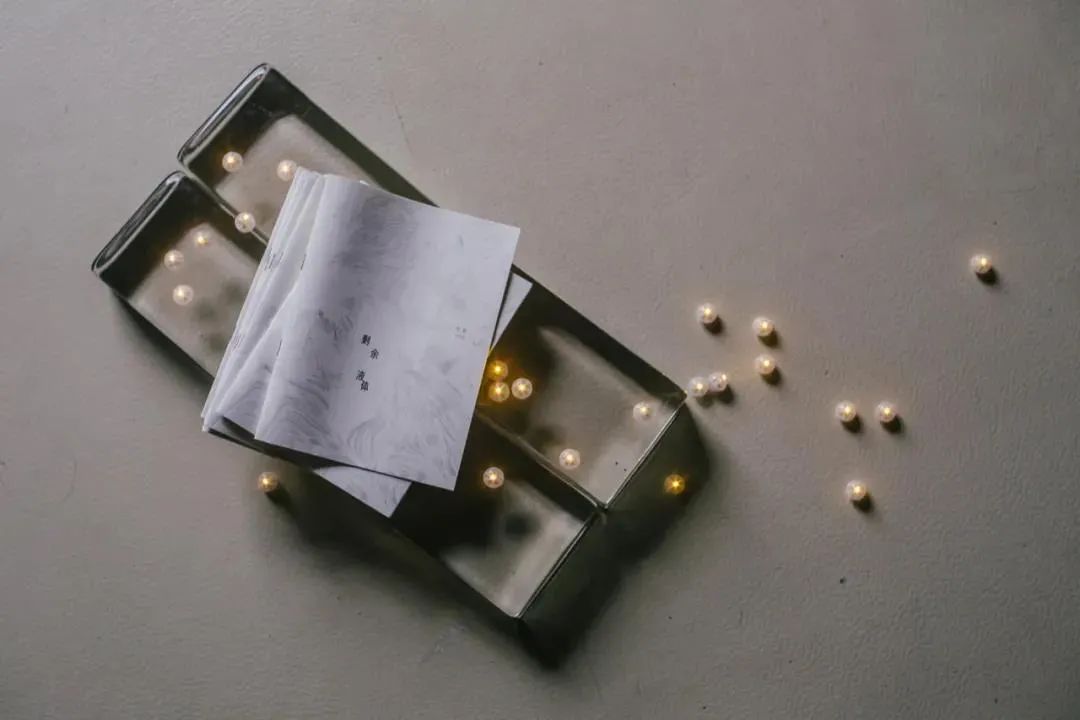

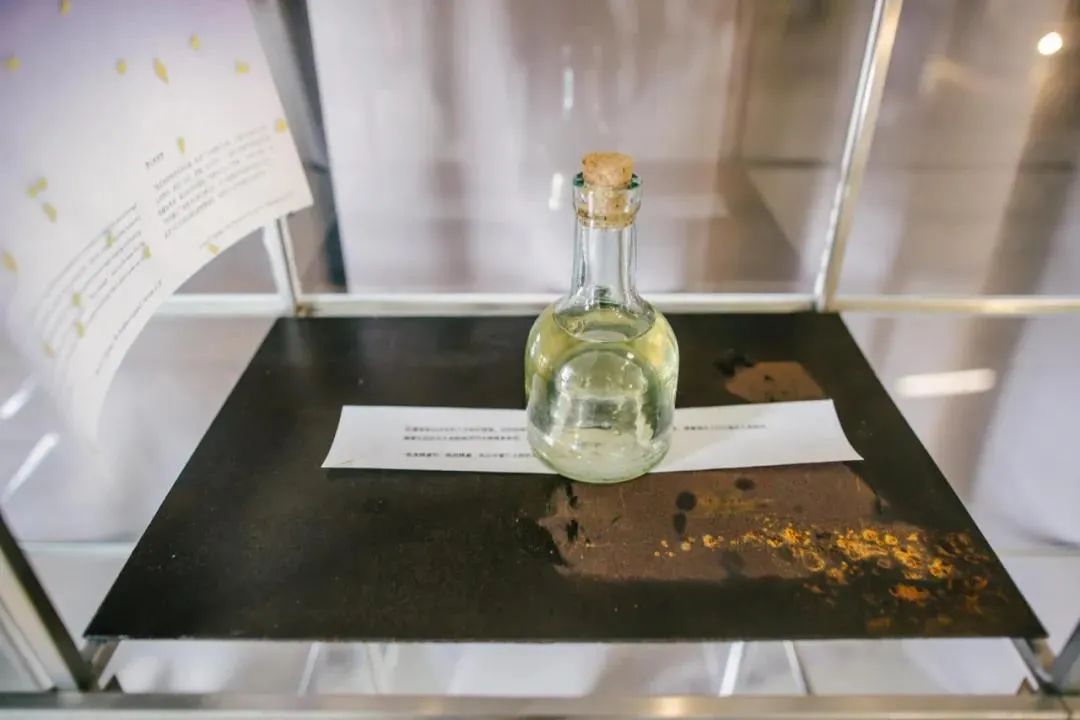

《从蜂蜜到尘埃》

2021

钟乐鸣

图像,文本,物件

防腐是过去的人为保护措施,来对想象的应许未来而制造的保质空间。蜂蜜是来自过去的天然防腐剂。在理想储存环境里,蜂蜜理论上可以被永久地保存,也因此,蜂蜜长久以来都被用作为常见的保质调料和可靠的发酵原料。作品试图建构一个跨物种的对集体、时间和未来想象的讨论。本次阶段性展示在驻留期间产生的文本,材料和资料图像。

钟乐鸣是现生活和工作于洛杉矶的艺术家和研究者。在钟乐鸣以往的实践中,她常使用影像,图表,装置和游戏为创作媒介。观察微观个体在活动中的例外状态,以及探索其中判定规则和规则背后集体的社会形态。

龙星如(Iris Long),策展人,写作者,研究方向为普适运算与数据充斥的时代语境下,艺术创作与数据环境及技术的关系。译《重思策展:新媒体后的艺术》并获第十一届AAC艺术中国年度艺术出版物提名;第一届IAAC国际艺术评论奖英文入围评论者;策划展览包括《撒谎的索菲亚和嘲讽的艾莉克莎》(Hyundai Blue Prize策展人奖)等。2020年担任计算机图形学会议SIGGRAPH ASIA艺术板块国际评委。研究发表于ZKM媒体艺术中心“艺术与人工智能”会议,香港城市大学运算媒体艺术国际论坛(ISCMA)等。

任越,目前工作生活于上海的写作者、艺术编辑,现供职于LEAP《艺术界》和《ArtReview》。她毕业于清华大学社会学系及芝加哥艺术学院艺术史系,关注领域为社会参与性艺术、城市发展史与城市文化,以及泛人文/技术地理议题。她的研究/评论写作和线上文本策划见于TightBelt、LEAP《艺术界》、《ArtReview Asia》、798艺术、V-ART、《城市设计》。玩猫,闲时写诗。

李航的策展研究和实践聚焦于科技与艺术的交叉领域,基于科学技术研究、女性主义认识论和关怀社会公正的社会活动组织等理论,探究艺术实践、知识公正和跨学科、跨文化协作之间的关系。她目前在伦敦皇家艺术学院的艺术与人文学院进行博士研究,同时作为Asymmetry + Chisenhale美术馆策展写作研究员进行关于线上协作与科技伦理的研究和活动组织。

Harriet Min Zhang 张敏,皇家艺术学院当代艺术策展硕士。学术关注包括STEM、STS和艺术的跨领域合作,以及策展文化本身的可持续发展。目前同伦敦Furtherfield合作策划The People’s Park Plinth2021,探索声音艺术作为思维媒介的可能性。

何雨婷,居于上海,目前通过公众号TightBelt与上海展览现场保持与当代艺术的联系,芝加哥艺术学院艺术管理硕士,曾工作于上海油罐艺术中心、芝加哥艺术博物馆、芝加哥Sullivan画廊与SITE画廊、今日美术馆,经历涉及策展、布展、画册编写、空间运营,做过机构策展中的螺丝,也做过从零开始的展览实验。