嘉宾:辛省志

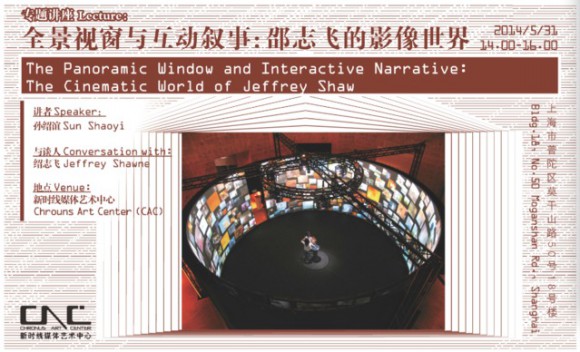

时间:2014-06-07 14:00 ~ 2014-06-07 16:00

地点:新时线媒体艺术中心(上海市莫干山路50号18号楼)

时间:2014年6月7号 14:00-16:00

地点:新时线媒体艺术中心(上海市莫干山路50号18号楼)

主讲:辛省志

语言:中文

本次活动免费,请通过邮件进行预约

membership@chronusartcenter.org

关于讲座:

媒体艺术往往涉及对他人创作的媒体资料的创造性Remix。根据版权法律规定,包括多媒体作品在内的作品一旦创作完成即受版权法保护,只有获得权利人授权方可合法使用。随着版权法律规定和执法越来越严格,创作者合法使用他人作品的成本越来越高。版权法的初衷是保护创新,但极端的保护却可能成为创新的障碍。这种情况促使有识之士开始反思,共享的思想出现并得以传播。知识共享(Creative Commons)就是其中之一。知识共享通过提供一套建构在现行版权法框架上的标准化版权许可协议,为网络时代的作品共享减少法律障碍,促进知识和作品的传播和共享。知识共享提供的不仅是CC协议,更是共享的理念。

关于讲者:

辛省志

知识共享(Creative Commons) 中国大陆项目成员,2006年加入CC中国大陆项目团队,参与CC协议本地化、推广等工作。曾任中国国际广播电台、新华社《环球》杂志、《南方都市报》等媒体记者、编辑。

视频: